"Por la licencia de cualquier fandango u otra diversión, un real". Las propuestas de propios y arbitrios de los Ayuntamientos constitucionales de la Subdelegación de Beneficios Bajos, Yucatán (1813-1814)

Carlos Conover Blancas

Leer Artículo Completo

Resumen:

La provincia novohispana de Yucatán pasó de tener cuatro a más de ciento cincuenta Ayuntamientos tras la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812. Una de las atribuciones de las nuevas instituciones políticas fue proponer planes para el manejo de los llamados “propios”, es decir los bienes de los pueblos, y el cobro de los “arbitrios”, es decir los impuestos. El presente artículo tiene como objetivo comprender este proceso en los pueblos mayas de la Subdelegación de Beneficios Bajos, la cual había sido el centro de la sublevación maya liderada por Jacinto Canek en 1761.

Summary:

The Novohispanic province of Yucatán went from having four to more than one hundred and fifty Town Councils after the promulgation of the Cádiz Constitution in 1812. One of the powers of the new political institutions was to propose plans for the management of the so-called “propios”, that is, the property of the towns, and the collection of the “arbitrios”, namely the taxes. The objective of this article is to understand this process in the Mayan towns of the Beneficios Bajos’ sub-delegation, which had been the center of the Mayan uprising led by Jacinto Canek in 1761.

Palabras clave: Yucatán, Constitución de Cádiz, propios y arbitrios, Ayuntamientos, mayas.

Keywords: Yucatán, Cadiz Constitution, propios and arbitrios, Town Councils, mayas.

1 Investigador del Centro de Estudios Mayas, del Instituto de Investigaciones Filológicas, de la UNAM. Su campo de estudio es la historia del área maya durante la época colonial. Es autor del libro Del buen cautivo y del mal salvaje. Naufragios y cautiverios de Jerónimo de Aguilar, publicado por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en el año 2013. También es coeditor del libro Encuentros y desencuentros en las costas del Yucatán (1517), editado por el Centro de Estudios Mayas de la UNAM en el año 2020.

-

Introducción

El objetivo del presente artículo es analizar las propuestas de “propios y arbitrios” de los Ayuntamientos constitucionales de la Subdelegación de Beneficios Bajos, ubicada en el sureste de la provincia novohispana de Yucatán, elaboradas durante los años de 1813 y 1814, en el marco del primer periodo de vigencia de la llamada “Constitución de Cádiz”. La promulgación y jura de la carta magna abrió las puertas a un breve, pero intenso, periodo de actividad política en todos los ámbitos de la sociedad novohispana. Como parte de ella, para los pueblos de indios, implicó la conformación de los Ayuntamientos constitucionales, que, por lo menos en teoría, debían remplazar a los cabildos indígenas instituidos en el siglo XVI. De este modo, se organizaron más de 150 Ayuntamientos en todas aquellas poblaciones de Yucatán que superaran los 1, 000 habitantes, requisito mínimo conforme a la propia Constitución. La mayoría de los cuerpos de representación política locales quedó bajo el control de un sector social en ascenso, los llamados “vecinos rurales”, españoles radicados en los términos de los distintos pueblos de indios. Se ha planteado que este grupo social, conformado en su mayoría por comerciantes y hacendados, estaba interesado en acceder a los bienes de comunidad de los poblados mayas. Por lo que el proceso de formulación y aprobación de los planes de “propios y arbitrios”, es decir de venta o renta de los bienes de comunidad, así como del cobro de los diferentes impuestos locales, resulta de una gran trascendencia histórica. Cabe mencionar que la elección de la jurisdicción de Beneficios Bajos para analizar el proceso no fue hecha al azar; esta región peninsular había sido el epicentro de la afamada sublevación liderada por Jacinto Canek en 1761. Por lo que resulta de gran interés comprender las pugnas políticas entre las comunidades mayas y los grupos de vecinos rurales durante el periodo constitucional, prácticamente una generación después de aquella rebelión que hizo tambalear el orden colonial en Yucatán.

-

El bienio 1812-1814: un tiempo de cambios políticos para los habitantes de Yucatán.

La provincia novohispana de Yucatán tenía una población de aproximadamente 500, 000 personas al empezar la centuria decimonovena, de las cuales cuatro quintas partes eran indígenas mayas. Las almas se distribuían en las ciudades de Mérida y Campeche, las villas de Bacalar y Valladolid, así como en 220 pueblos de indios. El sector agropecuario era el más importante de Yucatán, desarrollado tanto por los pueblos mayas como por las cada vez más numerosas haciendas.2

Españoles, mayas, pardos y castas de Yucatán fueron sorprendidos, como sus similares del resto de la Nueva España, ante las noticias de las abdicaciones de Bayona en 1808.3 Celebraron la convocatoria a Cortes, instituidas en Cádiz en 1810, y nombraron al religioso Miguel González Lastiri como su diputado.4 De igual modo, recibieron con entusiasmo la Constitución Política de la Monarquía Española, llamada popularmente la “Constitución de Cádiz” o “la Pepa”, la cual fue promulgada en esa ciudad el 19 de marzo de 1812.5

Las Cortés de Cádiz y la Constitución de 1812 fueron de una trascendencia histórica imponderable para la América Española.6 Para la provincia novohispana de Yucatán, ante todo, significaron la abrogación del tributo, de las obvenciones religiosas, de la servidumbre y de otras cargas fiscales que aquejaban a los mayas.7 De igual importancia, inauguraron un lapso de apasionada controversia política para toda la población, durante el cual sobresalió una agrupación liberal conocida como “los Sanjuanistas”. Lorenzo de Zavala, uno de sus integrantes más importantes, fundó El Aristarco, el cual se cuenta entre los periódicos más tempranos de la península.8

La jura de la Constitución también causó tres procesos muy importantes en Yucatán, como en el resto de la Nueva España. El primero fue la conformación de una Diputación Provincial, la cual era el máximo órgano de gobierno regional. El segundo fue la elección de diputados provinciales para las Cortes durante el periodo 1813-1814, cuya convocatoria se decretó el 23 de mayo de 1813.9 El tercero fue la organización de los Ayuntamientos en todas las poblaciones que superaran los 1, 000 habitantes.10

Conforme al último proceso, se formaron 156 Ayuntamientos en los pueblos de Yucatán, de un total de 220, entre 1812 y 1814.11 De gran trascendencia histórica, su conformación permitió a un grupo social, hasta entonces marginado políticamente, acceder al poder en los pueblos de indios, los llamados “vecinos rurales”. Estaba constituido principalmente por españoles asentados en los poblados y su comarca, sobre todo como estancieros, hacendados y rancheros. No se encontraban bajo la jurisdicción de la república indígena, por lo que no podían decidir sobre la tenencia o usufructo de sus tierras y las aguas.12

Ahora bien, una de las atribuciones más importantes de los Ayuntamientos fue el establecer “arbitrios”, o impuestos, y disponer de los “propios”, o bienes de la comunidad.13 Es preciso explicar que el rey Carlos III había centralizado la administración de ambos durante la segunda mitad del siglo XVIII.14 Poco tiempo después, el soberano encomendó a José de Gálvez, visitador general de la Nueva España, la organización de las finanzas de los pueblos y villas del rico virreinato. Cabe destacar que Yucatán fue una de las entidades novohispanas en la cual se avanzó más en el programa de reforma financiera.15 Las Cortés de Cádiz, sobre la base del Antiguo Régimen y en el contexto de la Guerra de Independencia Española, transformaron a los Ayuntamientos en la piedra angular para la recaudación fiscal; los cuales debían transferir los fondos a las tesorerías provinciales, que a su vez los harían llegar a la Tesorería General de la Nación.16

Los Ayuntamientos tuvieron varias responsabilidades, conforme a la Constitución de 1812, que debían financiar con los recursos obtenidos por medio de los propios y arbitrios. Respecto a la materia, Arturo Güémez Pineda ha destacado lo siguiente:

En cuanto a sus funciones, los Ayuntamientos se encargaban de mantener las buenas condiciones de salubridad y comodidad; prestar el auxilio a las personas y a los bienes de los vecinos y conservar el orden público; administrar e invertir los caudales propios y arbitrios de acuerdo con los reglamentos del ramo respectivo y nombrar depositarios de dichos bienes; repartir y recaudar las contribuciones y enviarlas a la tesorería; cuidar las escuelas de primeras letras y todos aquellos establecimientos sostenidos con fondos del común; ocuparse de los hospitales, hospicios, casas de expósito y otras instituciones de beneficencia según las reglas prescritas; vigilar la construcción y reparación de caminos, calzadas, puentes, cárceles, así como de los montes y plantíos del común. En fin, todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato.17

Ahora bien, es preciso explicar que esta autonomía fiscal de los Ayuntamientos de Yucatán se desarrolló durante una crisis de la Real Hacienda local, la cual tuvo lugar durante el quinquenio comprendido entre 1810 y 1815. Los ingresos fiscales yucatecos descansaban sobre las alcabalas de tierra y los impuestos a las tiendas, las alcabalas de mar y almojarifazgos, la producción local de aguardiente y el tributo indígena a inicios del siglo XIX. Además, la Real Hacienda contaba con las transferencias de recursos desde las cajas del centro del virreinato, llamadas “situados”.18 Sin embargo, la abolición del tributo en la Nueva España en 1811 causó la caída en un 17% de los ingresos fiscales yucatecos. De igual modo, el situado cayó de un promedio de 108, 000 pesos durante el quinquenio comprendido entre 1805 y 1810, al de 18, 000 pesos durante el lapso de 1811 a 1815. Las iniciativas de la Real Hacienda local para sortear la crisis fueron diversas. Se redujo el gasto en el ejército veterano y las milicias, principalmente al recortar en un 50% los sueldos de toda la oficialidad en 1812. Los ministros y oficiales reales de las cajas de Campeche y Mérida también experimentaron la reducción de sus sueldos a la mitad. Además, se dejaron de pagar las pensiones a los encomenderos que subsistían en Yucatán durante los años 1812 a 1814. Sin embargo, la medida más importante fue la apertura de los puertos yucatecos al comercio franco con las potencias neutrales y amigas en abril de 1814.19

Sin embargo, pese a la crisis hacendaria, los Ayuntamientos constitucionales, con sus facultades ejecutivas y su libertad para el manejo de la fiscalidad local, representaron, en el contexto novohispano, un instrumento muy valioso para la Corona. Con regiones amplias bajo el control de las fuerzas insurgentes, los municipios constituyeron un mecanismo de renovación del pacto colonial entre el rey y sus súbditos.20 En el caso de la provincia de Yucatán, donde no existía una insurgencia en pie de lucha, el proceso despertó una inusitada actividad política en los pueblos de todas las Subdelegaciones. De todas ellas, una de las más importantes era la de Beneficios Bajos, dado que había sido el núcleo de la famosa sublevación de Jacinto Canek en 1761.

2 QUEZADA, Sergio, Yucatán. Historia breve, 2ª ed., Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, Fideicomiso de Historia de América, México, 2011, p. 105.

3 Para mayores detalles sobre el periodo vid. HAMNETT, Brian R., La política española en una época revolucionaria 1790- 1820, PIZARRO, Mercedes y PIZARRO SUÁREZ, Ismael (traducción), Fondo de Cultura Económica, México, 2012.

4 Para mayores detalles sobre el personaje vid. MACHUCA GALLEGOS, Laura, “Diputados yucatecos y campechanos en Cádiz y su idea sobre la Península de Yucatán, 1810-1814”, Anuario de Estudios Americanos, vol. 69, núm. 2, 2012, pp. 695-722.

5 La bibliografía sobre la famosa “Constitución de Cádiz” es grande. Sobre su trascendencia en el proceso de independencia de México, pueden consultarse: TORRES AGUILAR, Manuel, La influencia de la Constitución de Cádiz en el pensamiento de Morelos y en los inicios del proceso de independencia en la Nueva España, en ORTIZ ORTIZ, Serafín y SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis (coords.), Los sentimientos de la nación de Morelos en Tlaxcala: Coloquio Internacional de Derecho, IIJ-UNAM, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, México, 2014, pp. 13-39. HERNÁNDEZ MORA, Juan Ignacio, Influencia de la Constitución de Cádiz en la Constitución de Apatzingán, en SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis y ORTIZ ORTIZ, Serafín (coords.), La Constitución de Apatzingán. Edición crítica (1814-1824), IIJ-UNAM, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, México, 2014, pp. 273-297.

6 Para una visión general vid. GULLON ABAO, Alberto y GUTIÉRREZ ESCUDERO, Antonio (Coords.), La constitución gaditana de 1812 y sus repercusiones en América, Universidad de Cádiz, Cádiz, 2012, 2 vols.

7 La abolición de la tributación indígena estuvo en el centro de las pugnas entre realistas, autonomistas e insurgentes por ganar la lealtad política de este amplio sector social, fuera significativo o no para las arcas regionales, en la América Española entre 1808 y 1825. El proceso comenzó en Perú, en 1809, cuando Miguel de Eyzaguirre, protector de los naturales, propuso la eliminación del tributo indígena en su escrito “Ideas acerca de la situación del indio”. El Consejo de Regencia consideró oportuno abrogar el tributo indio en Nueva España el 26 de mayo de 1810. Miguel Hidalgo, extendió esta supresión a los afrodescendientes y las castas en sus proclamas del 16 de septiembre y el 19 de octubre del mismo año. Las Cortés de Cádiz decretaron el final del tributo indígena en toda América el 13 de marzo de 1813, ante la proliferación de las insurgencias. Para más detalles sobre la materia, vid. POLLACK, Aaron, Dividir y cobrar, unir y cobrar: categorías fiscales y sociales en Chiapas y Guatemala, 1800-1850, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, UNAM, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 2021, pp. 139-165.

8 ACERETO, Albino, Historia política desde el descubrimiento europeo hasta 1920, en ECHÁNOVE TRUJILLO, Carlos A., Enciclopedia yucatanense, Gobierno del Estado de Yucatán, vol. 3, México, 1947, pp. 150-155.

9 MOLINA SOLÍS, Juan Francisco, Historia de Yucatán durante la dominación española, Imprenta de la Lotería del Estado, vol. 3, Mérida, 1906, pp. 389-391.

10 Que los pueblos que no tenían más de 1, 000 almas recurrieron a varias estrategias para conformar un Ayuntamiento. Una de las más habituales fue que dos pueblos se confederaran para solicitar la institución de un Ayuntamiento conjunto. MACHUCA GALLEGOS, Laura, Poder y gestión en el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán (1785- 1835), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 2016, p. 170.

11 La elección de los miembros de los Ayuntamientos no estuvo libre de conflictos. Por ejemplo, los indígenas de Bacalar fueron excluidos de la primera vuelta, por lo que el intendente de Yucatán ordenó el 18 de abril de 1814: “Habiéndose presentado a su Majestad que en la 1ª Junta parroquial celebrada en ese partido para el nombramiento de compruciarios y electores, fueron excluidos los indios de ella. Deberá recopilar el testimonio de 12 testigos sobre la materia”. Carta de Manuel Artazo Torre de Mer [intendente de Yucatán] al alcalde de Bacalar, Mérida, 18 de abril de 1814, Archivo Histórico del Estado de Yucatán (en adelante AHEY), Colonial, Correspondencia de los gobernadores, vol. 2, exp. 1, f. 12.

12 FARRIS, Nancy M., La Sociedad maya bajo el dominio colonial. La empresa colectiva de la supervivencia, SETÓ, Javier y FORSTALL-COMBER, Bridget (versión española), Alianza Editorial, Madrid, 1992, pp. 569-570.

13 GUILLAMÓN ÁLVAREZ, Francisco Javier y PÉREZ-HERVÁS, J., “Aproximación al estudio de las haciendas locales bajo Carlos III: los propios del consejo murciano”, Revista de la Facultad de Geografía e Historia, núm. 4, 1989, p. 341.

14 La iniciativa detonante del proceso fue el Real Decreto e Instrucción que manda S.M. observar para la administración, cuenta y razón de los propios y arbitrios del reino, promulgado el 30 de julio de 1760. Su principal innovación fue la creación de la Contaduría General de Propios y Arbitrios del Reino, cuyas principales funciones fueron revisar, reglamentar y aprobar los planes de propios y arbitrios municipales. MARTÍNEZ NEIRA, Manuel, “El municipio controlado. Los reglamentos de propios y arbitrios en las reformas carolinas”, América Latina en la Historia Económica, vol. 4, núm. 7, 1997, pp. 9-17.

15 Gálvez instituyó la Contaduría General de Propios, Arbitrios y Bienes de Comunidad en la Ciudad de México a mediados de 1766. La principal consecuencia fue el control de una entidad central sobre las finanzas de la mayoría de los poblados novohispanos, a través de reglamentos elaborados para cada uno de ellos. De hecho, unos 1, 929 pueblos, distribuidos en siete intendencias, tuvieron reglamentos interinos. TANCK DE ESTRADA, Dorothy, Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750 – 1821, El Colegio de México, México, 1999, pp. 17-28.

16 SÁNCHEZ SANTIRÓ, Ernest, “Constitucionalizar el orden fiscal en Nueva España: de la ordenanza de intendentes a la constitución de Cádiz (1786-1814)”, Historia Mexicana, vol. LXV, núm. 1, 2015, p. 144. Sin embargo, el mismo autor, matizó esta afirmación en una publicación posterior. De hecho, planteó que: “La irrupción del liberalismo político en el ámbito local, con la Constitución política de la Monarquía Española de 1812 como elemento paradigmático, permitió el establecimiento de ayuntamientos constitucionales entre 1812 y 1814, y entre 1820 y 1821, si bien con una temporalidad y una geografía muy desiguales. Esta ruptura con el antiguo orden institucional novohispano dotó a los pueblos de un nuevo instrumento de resistencia fiscal ante los embates de las autoridades virreinales que pugnaban por detraer mayores niveles de renta a los causantes. Una resistencia que encontró una fuerte motivación en el rechazo que provocaba que los recursos fiscales locales se erogasen en cuerpos militares y en operaciones de guerra ajenos a sus intereses directos, ante la posibilidad de ser empleados en otros territorios”. SÁNCHEZ SANTIRÓ, Ernest, La imperiosa necesidad. Crisis y colapso del erario de Nueva España (1808-1821), Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, El Colegio de Michoacán, México, 2016, p. 81.

17 GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Gobierno municipal y privatización de las tierras en Yucatán. 1812-1847, en QUEZADA, Sergio, CASTILLO CANCHÉ, Jorge y ORTIZ YAM, Inés (coords.), Historia general de Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, vol. 3, Mérida, 2014, p. 99.

18 MARICHAL, Carlos, GRAFENSTEIN, Johanna von (coords.), El secreto del imperio español: los situados coloniales en el siglo XVIII, El Colegio de México, Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, México, 2012, 373 pp.

19 Para todos los detalles, vid. SÁNCHEZ SANTIRÓ, Ernest, “Los impactos fiscales de una guerra distante: crisis y restauración de la Real Hacienda en la provincia de Yucatán”, Revista de Historia Económica, vol. 30, núm. 3, 2012, pp. 323-352.

20 GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, op. cit., p. 97.

-

Beneficios Bajos, epicentro de la sublevación de Jacinto Canek.

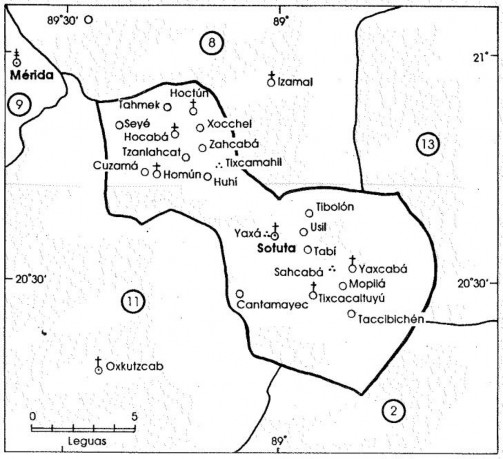

La Subdelegación de Beneficios Bajos, también llamada de Sotuta, se localizaba en el sureste de la provincia de Yucatán (véase la figura 1). Su territorio coincidía con el espacio que habían pertenecido a los cuchcabales mayas del Posclásico Terminal de Hocabá y Sotuta.21 Los dirigentes indígenas de cada una de estas entidades políticas reaccionaron de un modo diferente ante los invasores españoles a mediados del siglo XVI. Los Iuit de Hocabá prefirieron pactar y servir como auxiliares a la hueste comandada por Francisco de Montejo, mientras que los Cocom de Sotuta destacaron como organizadores de la resistencia peninsular frente al avance español.22 Una vez finalizado el proceso de conquista, hacia 1545, los habitantes de la región fueron congregados en aproximadamente 20 pueblos: Cantamayec, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huní, Mopilá, Seyé, Sotuta, Tabi, Tacibichen Tahmek, Tibolón, Tixcacaltuyú, Tzanlahcat, Usil, Yaxcabá, Xocchel y Zahcabá.23 Tanto el clero regular como el secular se encargaron de administrar las almas de la región desde el siglo XVI. El primero instituyó el beneficiado de Sotuta durante la década de 1550, mientras que la Orden de los Hermanos Menores fundó un convento en Homún en 1561.24

Los mayas de la región desplegaron diversas estrategias de resistencia durante los siglos XVI al XVIII. Basta recordar que los señores de Sotuta estuvieron entre los principales organizadores del gran levantamiento maya de 1546 contra los españoles. De igual modo, los mayas persistieron en sus prácticas religiosas y fueron severamente castigados por fray Diego de Landa durante el auto de fe de Maní de 1562. Los cruentos castigos no impidieron que los naturales persistieran en sus llamadas “idolatrías” durante los siglos XVII y XVIII. Además, los habitantes de Sotuta planearon dos intentos de rebeliones en 1584 y 1607.25

Sin embargo, el proceso de resistencia de los mayas de Beneficios Bajos más destacado ocurrió en el siglo XVIII. Los indígenas de la región fueron los protagonistas de la célebre sublevación liderada por Jacinto Canek, la cual tuvo como núcleo el pueblo de Cisteil, parte de la parroquia de Tixcacaltuyú, a finales de 1761. Los habitantes del poblado habían padecido, como buena parte de la población de Yucatán, el hambre, la enfermedad, los abusos de los encomenderos, la amenaza de la Real Hacienda y el fantasma de la guerra durante la década de 1750. Ante una situación cada vez más desesperada, enviaron invitaciones a diferentes repúblicas indígenas de la provincia para iniciar una rebelión durante el mes de octubre de 1760. Tras una nueva convocatoria pregonada por Jacinto Canek, en noviembre de 1761, la respuesta de los pueblos comarcanos, particularmente de la Subdelegación de Beneficios Altos, fue entusiasta. Miles de indígenas se concentraron en Cisteil para organizar un reino que desafió al gobierno provincial. Las autoridades locales determinaron, antes que pactar con los insurrectos, movilizar al ejército veterano y a las milicias en una operación militar a gran escala en diciembre del mismo año.26

Posteriormente, los pueblos de Beneficios Bajos fueron pacificados por medio de una intensa campaña misional protagonizada por la Orden de los Hermanos Menores.27 De igual modo, la Subdelegación atravesó, como en otras regiones novohispanas, el proceso de asentamiento de numerosos vecinos rurales en sus diferentes pueblos, los cuales fundaron ranchos y haciendas, durante la segunda mitad del siglo XVIII.28 Sin embargo, el proceso de la Guerra de Independencia de España implicaría una coyuntura de renegociación del orden social a inicios del siglo XIX.

Figura 1. La Subdelegación de Beneficios Bajos, Yucatán, a comienzos del siglo XIX

Aproximadamente 29, 000 personas vivían en los 19 pueblos de la Subdelegación de Beneficios Bajos, también llamada Sotuta, a comienzos del siglo XIX. La Subdelegación era de una gran importancia económica dado que sus poblados abastecían de alimentos a la ciudad de Mérida. Imagen tomada de Peter Gerhard, La frontera sureste de la Nueva España, p. 68.

21 ROYS, Ralph L., The Political Geography of the Yucatan Maya, Carnegie Institution of Washington, Washington, 1957, pp. 55-60, 93-102.

22 CHAMBERLAIN, Robert S., Conquista y colonización de Yucatán, RUBIO MAÑÉ, José Ignacio (prólogo), DOMÍNGUEZ PEÓN, Álvaro (traducción), Porrúa, México, 1974, pp. 227-238.

23 GERHARD, Peter, La frontera sureste de la Nueva España, MASTRANGELO, Stella (traductora), IIH-UNAM, México, 1991, pp. 68-70.

24 Ibidem, p. 68.

25 BRACAMONTE Y SOSA, Pedro, La conquista inconclusa de Yucatán. Los mayas de las montañas, 1560-1680, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 2001, pp. 58, 65, 68, 153.

26 Para todos los detalles sobre la rebelión vid. BRACAMONTE Y SOSA, Pedro, La encarnación de la profecía. Canek en Cisteil, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Miguel Ángel Porrúa Librero Editor, Instituto de Cultura de Yucatán, México, 2004, 206 pp.

27 ROCHER SALAS, Adriana, “Un Baluarte diferente: Iglesia y control social en Yucatán durante el periodo colonial”, Península, vol. 3, núm. 1, 2008, pp. 73-74.

28 PATCH, Robert W., Maya and Spaniard in Yucatan, 1648-1812, Stanford University Press, Stanford, 1993, p. 217.

-

Las propuestas de propios y arbitrios de los Ayuntamientos de Beneficios Bajos.

Los mayas de los pueblos de Beneficios Bajos desplegaron diversas estrategias de negociación política durante el primer bienio de aplicación de la Constitución de Cádiz, la mayoría para enfrentar los abusos de los miembros del clero secular. Como ejemplo, un primer hecho tuvo lugar por la desafortunada muerte de la hija de Diego Pech, un maya del pueblo de Cuzamá. En medio de su dolor, el indígena acudió a su iglesia para gestionar el entierro, pero el cura se negó a ofrecer los servicios porque el demandante carecía del dinero para saldar su pago. Pech solicitó el habitual crédito para satisfacer los derechos de entierro y, ante la negativa, determinó viajar a Mérida para poner el cuerpo de su difunta hija a los pies del intendente como forma de protesta. Un segundo proceso importante fue la organización de comitivas de varios pueblos que viajaron a Mérida para contratar abogados y presentarse ante el intendente con la finalidad de defender sus intereses frente a las autoridades civiles y religiosas. Como parte de ellas, los mayas de Tixcacaltuyú, acusaron al alcalde Santiago Tzeb de comportarse como un déspota que violaba la Constitución.29

Sin embargo, cuando los mecanismos de apelación a las máximas autoridades provinciales no prosperaban, los indígenas recurrían a la desobediencia. Como primer ejemplo, puede mencionarse un caso en el pueblo de Xocchel, parte del curato de Hoctún. El motivo del conflicto fueron los huevos y el aceite que los niños mayas tenían que entregar al cura local como pago por las clases de doctrina. Después del decreto del intendente Artazo que prohibía los servicios personales, Raymundo Pérez, el cura de Hoctún, continúo demandándolos. Tres indios del pueblo de visita, llamados Francisco Dzul, Nicolás Chay y Salvador Ma, se quejaron con el obispo sobre la conducta de su párroco. Al no tener una respuesta favorable, arengaron a sus vecinos para dejar de prestar los servicios personales. Por su parte, el sacerdote Pérez justificó la continuación de las extracciones con bases legales dudables, y posteriormente se puso en contacto con Luís Gamboa, el Subdelegado. Este identificó a Francisco Dzul como el cabecilla qué había azuzado a casi todos los indios del pueblo a la desobediencia, por lo que ordenó su detención.30 Como segundo ejemplo, puede citarse el testimonio de Juan Pío Albarado y Domínguez, cura de Tixcacaltuyú, que escribió lo siguiente en 1814: “La falta de obediencia, subordinación y respeto que manifiestan los indígenas debe ser en parte el efecto de la influencia de ciertos seductores; pero la principal causa es que ellos ahora se consideran a sí mismos exceptuados de todo castigo, la única cosa que ellos temían”.31

En este contexto de intensa movilización política, fue de gran trascendencia histórica la organización de los Ayuntamientos constitucionales. Siete pueblos, de los diecinueve que conformaban la Subdelegación de Beneficios Bajos, tuvieron este cuerpo de representación. Estos fueron: Cantamayec, Hocabá, Sotuta, Tabi, Tacibichen, Tixcacaltuyú y Yaxcabá. De ellos, cuatro fueron cabeceras de doctrina, Sotuta, Hocabá, Yaxcabá y Tixcacaltuyú. Mientras que tres eran visitas, Cantamayec, Tabi y Tacibichen. Por tanto, el curato donde hubo más Ayuntamientos fue el de Sotuta, donde la cabecera y dos de los cuatro pueblos de visita contaron con la instancia del poder Ejecutivo.

Respecto al número total de integrantes de los Ayuntamientos de la región, estos fueron

46. El promedio de municipales fue de 6, siendo Sotuta el ayuntamiento con menos miembros, apenas 4, mientras que los máximos fueron Yaxcabá y Tacibichen, con 8 cada uno. En cuanto a la conformación étnica, la abrumadora mayoría de los partícipes fueron los llamados “vecinos rurales”, unos 41, frente a tan solo 5 mayas. Respecto a los últimos, debe remarcarse que 3 formaban parte del cabildo de Tacibichen, uno de los más grandes de la región: Pablo May, Ignacio Coox y Luciano Zul. Por otra parte, Julio Cha era secretario del Ayuntamiento de Cantamayec, mientras que Vicente Puc formaba parte del Ayuntamiento de Tabi. Llama la atención que los dos pueblos estaban ubicados al sur de Beneficios Bajos, y que el segundo formaba parte de la parroquia de Tixcacaltuyú.

En cuanto a las fechas de las propuestas de propios y arbitrios, la más temprana fue la de Sotuta, firmada el 8 de junio de 1813. La última fue la remitida por Tacibichen, el 4 de febrero de 1814. También es importante destacar que Hocabá hizo una consulta el 18 de agosto, pero no se conoce su propuesta de arbitrios. Por otra parte, las fechas de aprobación de las propuestas están comprendidas entre el 21 de junio de 1813, la de Sotuta, y el 14 de junio de 1814, la de Yaxcabá. Por tanto, el promedio del tiempo de aprobación de las propuestas de los Ayuntamientos de la Subdelegación fue de 5 meses. Sotuta tuvo el tiempo récord de aprobación de 14 días, mientras que Yaxcabá tuvo que esperar 7 meses.

Ahora bien, en cuanto a los arbitrios, los principales fueron los relativos al sacrificio de reses, así como a sus productos derivados. Cantamayec y Sotuta sugirieron el cobro de medio real por cada cabeza de ganado sacrificado, mientras que Tixcacaltuyú, Yaxcabá, Tacibichen y Tabi propusieron un real. Los únicos productos derivados de la res que se grabaron fueron las “cabezas de suela curtida”, a medio real. Cabe mencionar que los únicos en imponer un arancel a la extracción de ganado vacuno del pueblo fueron los miembros del ayuntamiento de Tabi, que lo consideraron más oneroso que el sacrificio, dado que cobraron un real.

Los arbitrios relativos al cerdo fueron los siguientes en relevancia regional. En Sotuta, Yaxcabá y Tabi se planteó cobrar medio real por el marrano sacrificado; mientras que en Tixcacaltuyú, Tacibichen y Cantamayec se consideró recaudar un real por lo mismo. En el último poblado se aclaró que sólo se cobraría por los animales cuyo valor pasara de dos pesos. Respecto a las cabezas extraídas para otros pueblos, en Yaxcabá se propuso que debía ser medio real, al igual que el sacrificado para el consumo local; mientras que en Tabi se enunció que debía cobrarse un real. En cuanto a los derivados del puerco, en Tacibichen se estipuló que debía sufragarse medio real por cada cántaro de manteca extraído; mientras que en Tabi y Yaxcabá se estimó que debía ser un real por cada cajón de sebo o cántaro de manteca. Además, en Tabi se recolectó un impuesto por los tambos de los gochos: “13. Que los conductores de cochinos paguen por el corral u real por el día o noche”.32

Entre los diversos animales que eran cazados por los mayas, los ayuntamientos de Tabi y Tacibichen decidieron cobrar medio real por cada cabeza de venado “que se tire”. Las autoridades de Tabi, también especificaron que: “Por cada docena de cueros de venado que se extraiga de la comarca siendo de los grandes, se pagara un real y siendo de los pequeños medio”.33 Además de los venados, los productos de las abejas fueron gravados en tres pueblos. En Yaxcabá, cada arroba de cera blanca que se sacara debía pagar un real. En Tacibichen, por cada diez colmenas debía abonarse un real. En el mismo pueblo, así como en Tabi, debía satisfacerse medio real por cada botija de miel que saliera.

La compraventa de caballos y yeguas constituyó otro rubro gravado en tres poblados. En Yaxcabá, medio real por un caballo de cuadrilla que se sacara, y medio real por un caballo de trotar que se vendiera. En Tacibichen, por cada mula era necesario satisfacer el impuesto de dos reales. Mientras que en Sotuta se especificó lo siguiente: “Parece bien a este Cabildo que para los fines indicados, se imponga un medio real de contribución, por entrada, y otro por salida, por cada venta de arriería de las de este pueblo, los sitios y haciendas de la comarca, sin incluir los de Tabi y Cantamayec, porque aunque son del curato, tienen ayuntamientos separados”.34

El comercio de licores fue otra actividad económica que ameritó la implantación de arbitrios. Los Ayuntamientos de Yaxcabá y Cantamayec consideraron cobrar un real por cada barril de aguardiente que se vendiera, mientras que el de Tabi, que fueran cuatro. Por su parte, los miembros del cabildo de Tacibichen estipularon que cada taberna debía pagar un real cada mes y que cada ventero de licor que llegara a la casa real satisficiera dos reales por barril. Otro derivado de la caña de azúcar en ser gravado fue la panela, dado que en Yaxcabá se consideró que se sufragara medio real por un cajón de la misma.

Los Ayuntamientos también propusieron arbitrios relacionados con la posesión de tierra y ganado. El de Tacibichen planteó cobrar dos reales por cada sesenta mecates de maíz. El de Cantamayec deseó que cada hacienda de campo, sitio de ganado o caballar contribuyera anualmente con el 2% de su valor. El de Yaxcabá sugirió que cada hacendado solventara un peso por cada cien reses que tuviera. Finalmente, el de Tabi especificó lo siguiente: “Por cada cien mecates de tierra que se den arrendados en la comarca a vecino de otro pueblo pagara éste dos reales, siendo roza. Y un real siendo [roto] pero repitiendo el cultivo que llaman [hubche, balché] pagará los mismos dos reales”.35

Diversas manufacturas también fueron sujetas a arbitrios. En Yaxcabá, se consideró cobrar un real por cada fondo de pati, por la venta de un tercio de algodón o por un tercio de cuadrillos que se extrajera de la localidad. Mientras que en Tabi, se deseó imponer el arbitrio de un real por cada caja de jabón. El comercio de aceite derivado de la higuerilla también sufrió un arbitrio. En Tacibichen, medio real y en Tabi un real por cada cajón que saliera.

Los Ayuntamientos también propusieron gravámenes para algunos trámites y servicios. El de Yaxcabá: “Por cada solar que se venda y mengue su valor a 25 pesos un medio real y así sucesivamente respecto a ver cesado la alcabala, y sea rancho o hacienda”.36 El de Tacibichen: “Por cada escritura pagaran por cada cinco pesos del valor de lo vendido o testado dos reales”.37 El de Tabi formuló un arbitrio al hospedaje: “Medio real al día a todo pasajero que demore más de un día en el mesón del pueblo, salvo que se encuentre enfermo”.38 Incluso, se propusieron impuestos por el carcelaje. Yaxcabá y Tabi cuatro reales a cada individuo que estuviera 24 horas en la cárcel. Mientras que en Tacibichen “Por cada preso, seis reales y uno para el alcalde de la cárcel”. 39

Los Ayuntamientos también propusieron arbitrios para artesanos, comerciantes, toreros y fandangueros. En Yaxcabá, medio real por cada fragua de herrero corriente; así como medio real al mes a las tiendas de platería, carpintería, sastrería, pulpería y zapatería. En Tabi, un real por cada tercio de algodón o pimienta de la tierra que entrara a venderse en el pueblo; así como dos reales y medio por cada carga de sal y fardos. En el mismo pueblo también se propuso cobrar cuatro reales para los tendejones que se ponían en las fiestas, y dos para las mesas. De igual modo se consideró cobrar: “Por la licencia de corridas de toros cuatro reales, y un real por la de cualquier fandango u otra diversión”. 40

Finalmente, los miembros de algunos Ayuntamientos tuvieron iniciativas, hicieron afirmaciones o platearon preguntas que resultan trascendentes. Destacan los miembros del cabildo de Cantamayec, que informaron lo siguiente sobre uno de los principales modos de supervivencia colectiva de las comunidades mayas: “Que restableciéndose la tan antigua como útil costumbre de milpa común, cada ciudadano, sin distinción de clases cultive medio mecate de milpa de maíz, cuyo total producto estará a cargo del ayuntamiento para administrarlo en beneficio del pueblo, bajo las reglas que prescriben los artículos 321 y 323 de la misma Constitución”.41

Por su parte, los capitúlares de Tabi especificaron que ellos no tenían propios, ni deseaban introducir la capitación universal, por lo que consideraron una gran variedad de arbitrios. Mientas que los de Sotuta, desearon proteger a los “labradores”, es decir a los vecinos rurales, del cobro de arbitrios: “…a los labradores nada p[roto] de imponérseles no os parece porque como ya la libertad de los contra[tos] con los indios exigen otro y pagas separadas de las que señalan los aranceles y órdenes superiores que se observan, saldrían más caros los cultivos de maíz y otros granos de primera necesidad, y que sostienen la subsistencia de los pueblos”. 42

Finalmente, los integrantes del municipio de Hocabá hicieron las siguientes preguntas, de gran trascendencia:

1ª. Que sí a imposición que se ha de hacer a las casas, están, o no, comprendidas las curales.

2ª. Que sí la imposición que se ha de hacer a cada cabeza de ganado vacuno que se mate bien para [roto], ha de ser fuera de la alcabala acostumbrada.

3ª. Que sí se debe entender por realengas aquellas tierras y solares que solo los posean los indios, por el derecho de posesión de sus antepasados, sin que conste hayan sido jamás vendidas. Y sí aquellas tierras realengas, vendidas por los indios [abreviatura prales, particulares], sin permiso del Superior Gobierno, son o no validas dichas ventas.

4ª. Si las haciendas de campo que están en otro territorio, y los dueños viviendo en otro, si la imposición se debe hacer en el territorio en que se hallan las haciendas en el territorio de la vecindad del dueño.43

La pregunta tercera era muy importante, porque expresa con claridad el deseo por reducir las tierras controladas por los pueblos mayas. En cuanto a los propios, solo hubo dos propuestas en la Subdelegación. Los municipales de Tabi pusieron a consideración la venta de una hacienda del común; mientras que los capitulares de Tixcacaltuyú expresaron lo siguiente:

por el rédito del cinco por ciento de una casa de piedra de valor de quinientos pesos, doce reales al año; por otra de igual valor de doce pesos, ibidem; por una Hacienda, valor de un mil y dos cientos pesos reputado, en tres pesos cinco reales al año; asimismo 3 mulas que costeó el común de indios y vecinos para el servicio de la noria y como ésta está varada y retirada, se deben vender dichas mulas de media vida, y lo mismo de una mula del común del pueblo.44

La Diputación Provincial analizó las propuestas de Propios y Arbitrios de los Ayuntamientos de Beneficios Bajos en el lapso comprendido entre los veranos de 1813 y de 1814. Los integrantes del máximo órgano de gobierno a nivel regional hicieron modificaciones prácticamente a todos los planes.

Respecto a las propuestas del Ayuntamiento de Cantamayec, cabe destacar que la Diputación Provincial reprobó, precisamente, el artículo quinto, referente a la milpa del común. En su lugar sugirió que, de ser necesarios más recursos, se introduzca la capitación universal.

En cuanto al plan de propios y arbitrios de Sotuta, la cabecera de la Subdelegación, la Diputación Provincial reprobó lo relativo a las mulas, y aumentó a un real el derecho por sacrificio de res o cerdo. Lo expresado relativo a las mulas fue lo siguiente: “A la 1ª proposición para que contribuyan con medio real los arrieros a su entrada y salida por cada [roto] de arria: negado”.45

En cuanto a la propuesta de Tabi, la Diputación Provincial aprobó la venta de propios, específicamente de la:

Hacienda que se dice pertenecer al común con las 16 cabezas de ganado, y todo lo demás anexo, supuestas las indicadas formalidades y requisitos de derecho que han de constar en el respectivo expediente que se deberá instruir; advirtiéndose que si la finca tuviere alguna responsabilidad a que esté ligada por disposición del fundador, u otro motivo, como reconocimiento de alguna hipoteca, quedará siempre afecta.46

Por otra parte, la Diputación Provincial aprobó los arbitrios de Tacibichen, con algunas variaciones. Homologó la capitación a los seis reales del resto de los pueblos. Respecto a las tiendas de licor o comercio, todas aquellas cuyo valor pasara de 100 pesos, pagarían cuatro reales mensuales. Además, especificó una política fiscal gradual para el resto de los comercios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, incluyendo las mesas que se ponían en los distintos ranchos de la comarca.

La Diputación Provincial también modificó el plan del Ayuntamiento de Tixcacaltuyú. Reprobó lo relativo a las casas, haciendas y mulas; mientras que aprobó lo relativo al sacrificio de reses y cerdos. Sugirió introducir la capitación universal masculina de seis reales, la cual fue aceptada por los integrantes de la municipalidad.

Finalmente, la Diputación Provincial introdujo cambios en la propuesta del Ayuntamiento de Yaxcabá. Ante todo, varió lo referente al barril de aguardiente, elevando el arbitrio a cuatro reales por cada uno que se consumiera. Respecto a las tiendas, en vez del medio real al mes para plateros, sastres, pulperos y carpinteros, propusieron otro esquema. Las tiendas mestizas que tuvieran 500 pesos de capital, debían pagar cuatro reales mensuales. Mientras que las tiendas cuyo capital no llegara a dicha suma, solo debían contribuir con dos reales. Por su parte, las mesas de venta que solían ponerse en los sitios públicos contribuirían con solo un real.

29 RUGELEY, Terry, Yucatán’s maya peasantry & the origins of the Caste War, University of Texas Press, Austin, 1996, ps. 42, 43.

30 Ibidem, pp. 46-47.

31 CAPLAN, Karen D., “The legal revolution in town politics: Oaxaca and Yucatán, 1812-1825”, Hispanic American Historical Review, vol. 83, núm. 2, 2003, p. 282.

32 Expediente “1814. Tabi. Proyecto de arbitrios del Ayuntamiento”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y arbitrios, vol. 2, exp. 31, f. 1.

33 Expediente “1814. Tabi. Proyecto de arbitrios del Ayuntamiento”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y arbitrios, vol. 2, exp. 31, f. 1.

34 Expediente “1813. Sotuta, Proyecto de arbitrios municipales, con adiciones y modificaciones en el acuerdo aprobatorio”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y Arbitrios, vol. 1, exp. 6, f. 1.

35 Expediente “1814. Tabi. Proyecto de arbitrios del Ayuntamiento”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y arbitrios, vol. 2, exp. 31, f. 1.

36 Expediente “1813. Yaxcabá. Proyecto de arbitrios municipales y aprobación del mismo”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y arbitrios, vol. 2, exp. 18, f. 2.

37 Expediente “1814. Tacibichen. Plan de arbitrios municipales aprobado por la Diputación”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y arbitrios, vol. 2, exp. 32, f. 1.

38 Expediente “1814. Tabi. Proyecto de arbitrios del Ayuntamiento”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y arbitrios, vol. 2, exp. 31, f. 1.

39 Expediente “1814. Tacibichen. Plan de arbitrios municipales aprobado por la Diputación”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y arbitrios, vol. 2, exp. 32, f. 1.

40 Expediente “1814. Tabi. Proyecto de arbitrios del Ayuntamiento”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y arbitrios, vol. 2, exp. 31, f. 1.

41 Expediente “1813. Cantamayec. Proyecto de arbitrios del Ayuntamiento”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y arbitrios, vol. 1, exp. 29, f. 1.

42 Expediente “1813. Sotuta, Proyecto de arbitrios municipales, con adiciones y modificaciones en el acuerdo

43 Expediente “1813. Hocabá. Proyecto de arbitrios municipales y aprobación del mismo”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y Arbitrios, vol. 1, exp. 18, f. 1.

44 Expediente “1813. Tixcacaltuyú. Proyecto de árbitros del Ayuntamiento aprobado por la Diputación”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y Arbitrios, vol. 1, exp. 11, f. 8.

aprobatorio”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y Arbitrios, vol. 1, exp. 6, f. 2.

45 Expediente “1813. Sotuta, Proyecto de arbitrios municipales, con adiciones y modificaciones en el acuerdo aprobatorio”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y Arbitrios, vol. 1, exp. 6, f. 3.

46 Expediente “1814. Tabi. Proyecto de arbitrios del Ayuntamiento”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y arbitrios, vol. 2, exp. 31, f. 1.

-

Conclusiones

Las propuestas de propios y arbitrios de los Ayuntamientos de la subdelegación de Beneficios Bajos, hechas en el contexto de aplicación de la Constitución de Cádiz, son de trascendencia histórica. El principal motivo es que constituyen un valioso ejemplo para conocer las pugnas internas en los pueblos por el control de los bienes de las comunidades, así como por la determinación sobre los sectores sociales que llevarían el mayor peso de las contribuciones fiscales. En el caso de Beneficios Bajos, epicentro de la sublevación de Jacinto Canek en 1761, sorprende el avance de los llamados vecinos rurales sobre los propios de los pueblos, ya fueran casas ubicadas en las plazas centrales, tierras que deseaban se consideraran realengas o haciendas hasta ese momento bajo el control de los mayas. De igual modo, llama la atención la gran cantidad de arbitrios que se impusieron a las diversas actividades agropecuarias. Los impuestos al sacrificio de cabezas de cerdo, la caza y procesamiento de venados, los productos apícolas, el comercio del algodón y la compraventa de ganado caballar, debieron afectar a las comunidades indígenas de la demarcación. Este avance de los vecinos rurales sobre los mayas fue respaldado por la Diputación Provincial, la cual además reprobó mecanismos de supervivencia colectiva tradicionales de las comunidades indígenas como las llamadas “milpas del común”. Sin embargo, los mayas de la región aprovecharon los mecanismos de negociación política o de resistencia para procurar la salvaguarda de sus derechos. Los aprendizajes realizados durante la coyuntura constitucional permitieron una vida política cada vez más intensa durante la primera mitad del siglo XIX, hasta desembocar en la llamada “Guerra de Castas de Yucatán”.

-

Bibliografía Consultada

Documentos inéditos

AHEY, Archivo Histórico del Estado de Yucatán

-

Carta de Manuel Artazo Torre De Mer al alcalde de Bacalar, Mérida, 18 de abril de 1814, AHEY, Colonial, Correspondencia de los gobernadores, vol. 2, exp. 1, 1 f.

-

Expediente “1813. Cantamayec. Proyecto de arbitrios del Ayuntamiento”, AGEY,

apartado Colonial, ramo Propios y arbitrios, vol. 1, exp. 29, 5 fs.

-

Expediente “1813. Hocabá. Proyecto de arbitrios municipales y aprobación del mismo”,

AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y Arbitrios, vol. 1, exp. 18, 4 fs.s

-

Expediente “1813. Sotuta, Proyecto de arbitrios municipales, con adiciones y modificaciones en el acuerdo aprobatorio”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y Arbitrios, vol. 1, exp. 6, 3 fs.

-

Expediente “1813. Tixcacaltuyú. Proyecto de árbitros del Ayuntamiento aprobado por la Diputación”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y Arbitrios, vol. 1, exp. 11, 8 fs.

-

Expediente “1813. Yaxcabá. Proyecto de arbitrios municipales y aprobación del mismo”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y arbitrios, vol. 2, exp. 18, 5 fs.

-

Expediente “1814. Tabi. Proyecto de arbitrios del Ayuntamiento”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y arbitrios, vol. 2, exp. 31, 7 fs.

-

Expediente “1814. Tacibichen. Plan de arbitrios municipales aprobado por la Diputación”, AGEY, apartado Colonial, ramo Propios y arbitrios, vol. 2, exp. 32, 4 fs.

-

Libros, capítulos y artículos

ACERETO, Albino, Historia política desde el descubrimiento europeo hasta 1920, en ECHÁNOVE TRUJILLO, Carlos A., Enciclopedia yucatanense, Gobierno del Estado de Yucatán, vol. 3, México, 1947, pp. 5-388.

BRACAMONTE Y SOSA, Pedro, La conquista inconclusa de Yucatán. Los mayas de las montañas, 1560-1680, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 2001.

, La encarnación de la profecía. Canek en Cisteil, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Miguel Ángel Porrúa Librero Editor, Instituto de Cultura de Yucatán, México, 2004.

CAPLAN, Karen D., “The legal revolution in town politics: Oaxaca and Yucatán, 1812-1825”,

Hispanic American Historical Review, vol. 83, núm. 2, 2003, pp. 255-293.

CHAMBERLAIN, Robert S., Conquista y colonización de Yucatán, RUBIO MAÑÉ, José Ignacio (prólogo), DOMÍNGUEZ PEÓN, Álvaro (traducción), Porrúa, México, 1974.

FARRIS, Nancy M., La Sociedad maya bajo el dominio colonial. La empresa colectiva de la supervivencia, SETÓ, Javier y FORSTALL-COMBER, Bridget (versión española), Alianza Editorial, Madrid, 1992.

GERHARD, Peter, La frontera sureste de la Nueva España, MASTRANGELO, Stella (traductora), IIH-UNAM, México, 1991.

GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Gobierno municipal y privatización de las tierras en Yucatán. 1812-1847, en QUEZADA, Sergio, CASTILLO CANCHÉ, Jorge y ORTIZ YAM, Inés

(coords.), Historia general de Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, vol. 3, Mérida, 2014, pp. 97-133.

GUILLAMÓN ÁLVAREZ, Francisco Javier y PÉREZ-HERVÁS, J., “Aproximación al estudio de las haciendas locales bajo Carlos III: los propios del concejo murciano”, Revista de la Facultad de Geografía e Historia, núm. 4, 1989, pp. 341-356.

GULLON ABAO, Alberto y GUTIÉRREZ ESCUDERO, Antonio (coords.), La constitución gaditana de 1812 y sus repercusiones en América, Universidad de Cádiz, Cádiz, 2012, 2 vols.

HAMNETT, Brian R., La política española en una época revolucionaria 1790-1820, PIZARRO, Mercedes y PIZARRO SUÁREZ, Ismael (traducción), Fondo de Cultura Económica, México, 2012.

HERNÁNDEZ MORA, Juan Ignacio, Influencia de la Constitución de Cádiz en la Constitución de Apatzingán, en SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis y ORTIZ ORTIZ, Serafín (coords.), La Constitución de Apatzingán. Edición crítica (1814-1824), IIJ- UNAM, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Centro de Investigaciones Jurídico- Políticas, México, 2014, pp. 273-297.

MACHUCA GALLEGOS, Laura, “Diputados yucatecos y campechanos en Cádiz y su idea sobre la Península de Yucatán, 1810-1814”, Anuario de Estudios Americanos, vol. 69, núm. 2, 2012, pp. 695-722.

Poder y gestión en el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán (1785-1835), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 2016.

MARICHAL, Carlos, GRAFENSTEIN, Johanna von (coords.), El secreto del imperio español: los situados coloniales en el siglo XVIII, El Colegio de México, Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, México, 2012.

MARTÍNEZ NEIRA, Manuel, “El municipio controlado. Los reglamentos de propios y arbitrios en las reformas carolinas”, América Latina en la Historia Económica, vol. 4, núm. 7, 1997, pp. 9-17.

MOLINA SOLÍS, Juan Francisco, Historia de Yucatán durante la dominación española, Imprenta de la Lotería del Estado, Mérida, 1906, 3 vols.

PATCH, Robert W., Maya and Spaniard in Yucatan, 1648-1812, Stanford University Press, Stanford, 1993.

POLLACK, Aaron, Dividir y cobrar, unir y cobrar: categorías fiscales y sociales en Chiapas y Guatemala, 1800-1850, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, UNAM, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 2021.

QUEZADA, Sergio, Yucatán. Historia breve, 2ª ed., Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, Fideicomiso de Historia de América, México, 2011.

ROCHER SALAS, Adriana, “Un Baluarte diferente: Iglesia y control social en Yucatán durante el periodo colonial”, Península, vol. 3, núm. 1, 2008, pp. 65-81.

ROYS, Ralph L., The Political Geography of the Yucatan Maya, Carnegie Institution of Washington, Washington, 1957.

RUGELEY, Terry, Yucatán’s maya peasantry & the origins of the Caste War, University of Texas Press, Austin, 1996.

SÁNCHEZ SANTIRÓ, Ernest, “Los impactos fiscales de una guerra distante: crisis y restauración de la Real Hacienda en la provincia de Yucatán”, Revista de Historia Económica, vol. 30, núm. 3, 2012, pp. 323-352.

, “Constitucionalizar el orden fiscal en Nueva España: de la ordenanza de intendentes a la constitución de Cádiz (1786-1814)”, Historia Mexicana, vol. LXV, núm. 1, 2015, pp. 111-165.

, La imperiosa necesidad. Crisis y colapso del erario de Nueva España (1808-1821), Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, El Colegio de Michoacán, México, 2016.

TANCK DE ESTRADA, Dorothy, Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750 – 1821, El Colegio de México, México, 1999, pp. 17-28.

TORRES AGUILAR, Manuel, “La influencia de la Constitución de Cádiz en el pensamiento de Morelos y en los inicios del proceso de independencia en la Nueva España”, en ORTIZ ORTIZ, Serafín y SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis (coords.), Los sentimientos de la nación de Morelos en Tlaxcala: Coloquio Internacional de Derecho, IIJ-UNAM, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, México, 2014, pp. 13-39.